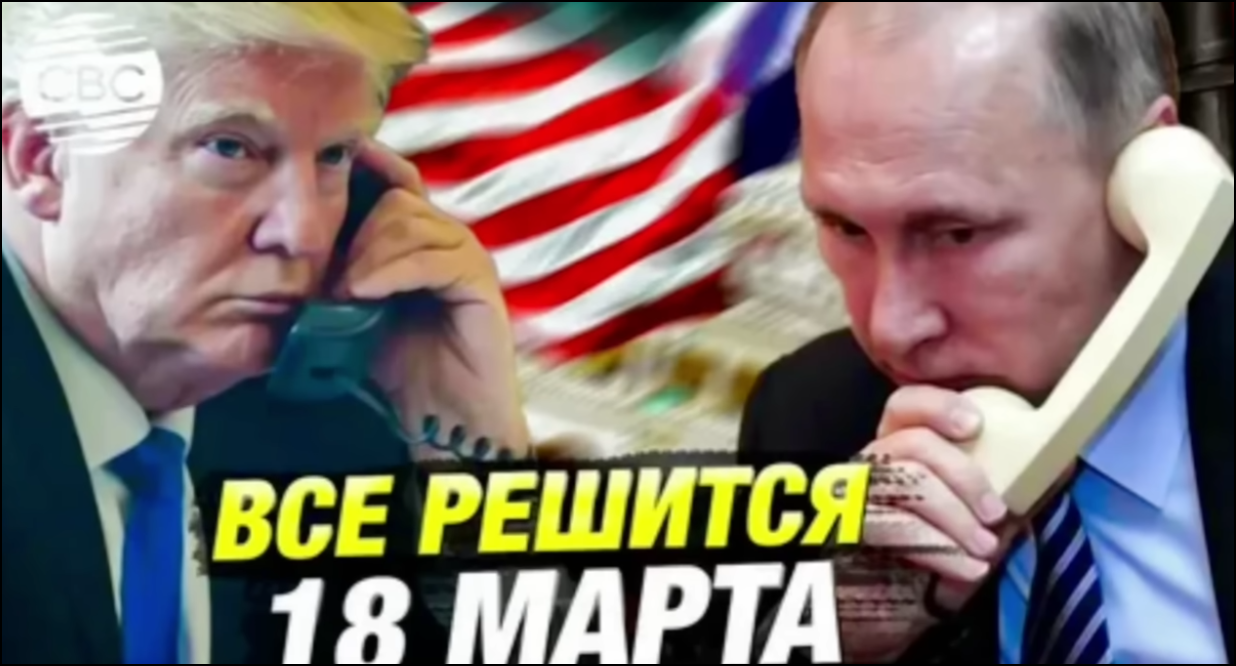

今月25日にサウジアラビアはリヤドで、米露の高官チームの協議が休憩をはさんで12時間も行われた。取り敢えず、部分停戦の範囲をロシアとウクライナのエネルギー施設への攻撃停止から黒海の航行安全確保へと拡大することで合意したようだが、協議全体の詳細は不明だ。会談にはロシア側の実務担当者として、ウクライナのネオ・ナチ勢力の弾圧を逃れるため、ロシアへ亡命、国籍を変更したと見られるロシア連邦保安庁(FSB)のアレクサンドル・ポルトニコフ長官顧問のセルゲイ・ベセーダ氏が出席していたことから、ウクライナの国内情勢についても突っ込んだ議論が行われたと見られる(https://www.youtube.com/watch?v=4Oa2gyNFVIc&t=1s)。このため、ウクライナ戦争を終結させることをウクライナ問題の最重要課題とする立場からすれば、ウクライナを政治的に分裂させることも詳細に話し合われたと見られる。ただし、国際情勢解説者の田中宇氏によれば、トランプ大統領とプーチン大統領の取り敢えずの最大の目的は、英米諜報界(ディープステート=DS=)内の英国系一極単独覇権体制派を根絶させることにある。このため、トランプ・プーチン両大統領の狙いは、部分停戦の拡大はそれができれば良いとのことで、欧州NATO諸国のウクライナ軍事・経済支援を黙認して、英独仏を疲弊・自滅を誘引することにあると見られる。つまり、米露は隠然同盟を結んでいるわけで、これに対応できない岸田前政権を支基盤としている石破政権は今夏の参院選前後の近い将来、権力を失うだろう。

田中氏は25日、「トランプは、目立たないようにロシアと仲良くなり、共通の敵である英国系を自滅させる策略をやっている。表向き米国は、英欧のロシア敵視を不参加ながら容認し、英欧が露敵視を続けやすい環境を作っている。欧州は団結できず、強くなれない。米露の隠然同盟は、弱っちい英欧でも露敵視・ウクライナ支援し続けられるようにしてやっている」とのリード文で始まる「トランプとプーチンの隠然同盟」(https://tanakanews.com/250325russia.htm)を投稿公開(無料記事)している。

田中氏の見解を表明する前に、ウクライナ側は今なお、ロシアのエネルギー・インフラの攻撃さえ、停止していないようだ。ロシアは既に、ウクライナの重要エネルギー・インフラへの攻撃・破壊は徹底的に行っているので、30日間とされる停戦合意はロシア側に有利なはずだ。これについて、オールド・メディアの筆頭格であるNHKは、「ロシアとウクライナは、それぞれアメリカとの間でエネルギー施設への攻撃を停止することで合意していますが、双方が、相手の攻撃が続いていると非難しあっています。ロシア大統領府の報道官は、ウクライナの攻撃が続く場合、『ロシア側にも合意に従わない権利がある』と述べ、けん制しました」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250329/k10014764261000.html)と伝えている。

米英諜報界(ディープステート=DS=)から追い出され、バイデン前政権時代から国民の生活を犠牲にしてきた英国系の単独覇権体制派は今や、その勢力を欧州圏内に極言されるようになった。このため、ウクライナと欧州諸国の首脳会議が3月27日、フランスのマクロン大統領が提唱する形で開催された。しかし、この欧州首脳会議はかえって、欧州諸国間の反露派と親露派の対立を明らかにする結果になったようだ。これについては、NHKも認めざるを得ない状況だ。

また、フランスとイギリスが主導する停戦後のウクライナへ各国が部隊を派遣する計画についても、具体的な協議が行われたとみられます。これに先立ってマクロン大統領は26日の会見で、「戦闘の前線ではなく戦略的な予備軍として配備し、新たな侵略を抑止する。計画案の策定は進んだ」と述べ、協議の進展に期待を示しました。

一方で、派遣の前提となるアメリカからの安全の保証がどこまで得られるかは依然として不透明で、部隊の派遣をめぐっては、会合の参加国の間で温度差もあり、今回の会合でどこまで一致できるかが焦点です。また、25日に発表された黒海での航行の安全をめぐる合意をめぐっては、ロシアが合意の発効には制裁の一部解除が条件だと主張するなど、欧米への揺さぶりをかけていて、今後、ヨーロッパ各国の対応も注目されます。

この欧州首脳会議の実態については、Youtubeの「外交の真実」チャンネルで27日に公開された「欧州が総反対!スターマー首相のウクライナ派兵計画が危険すぎると批判されるワケ」(https://www.youtube.com/watch?v=anymIonufYc)に詳しい。この動画は、「キアー・スターマー英首相が推進したウクライナ支援『有志連合』が事実上崩壊。欧州各国が派兵を拒否する中、軍関係者や政治家からの反対が相次いでいます。この失敗は、英国の軍事介入主義の終わりを意味するのでしょうか?」との解説で始まっており、結論としては「有志連合構想」が崩壊したことを説明している。今や、リベラル左派全体主義官僚独裁政権と化した英仏のエスタブリッシュメントは欧州NATO諸国の賛同を得られなくなっている。

ウクライナへの派遣反対の筆頭は、親露派のハンガリーのオルバン政権とこのところ、親露派であることを鮮明に打ち出しているイタリアのメローニ政権であるが、ウクライナへの派兵で自国が実質的に直接、ロシアと国境を接することになるポーランドのトゥスク首相率いる親EU政権も、反対がやむを得なくなっている。ドイツは戦時国債を発行してでも、軍事攻撃能力を強化するとの強硬姿勢を見せていたが、その強硬姿勢も欧州首脳会議では、貫き通すことに消極的だったようだ。なお、ドイツのメルケル首相(当時)が欧州連合(EU)の欧州委員会委員長にばってきしたフォンデアライエン委員長も、トランプ政権に相手にされず、影響力の低下が目立っている。

今月上旬の4日報道と少し古いが、時事通信は欧州首脳会議の今後について、「欧州、構図一変で結束誇示 ウクライナ支援へ「有志連合」―米国の対ロ融和に危機感」と題する新聞社向けの記事で、次のように伝えている(注:オールド・メディアの中でも、基本的に事実関係を伝えるだけの通信社は、少しましのようだ)(https://www.jiji.com/jc/article?k=2025030300840&g=int#goog_rewarded)。

極右政党を率いるメローニ氏は、トランプ氏側近の米実業家イーロン・マスク氏とも親密で、和平後のウクライナへの平和維持部隊派遣に消極的と伝えられる。フランスとともに平和維持部隊派遣構想を掲げるスターマー氏自身、ウクライナの和平実現には「米国の強力な支援が必要だ」と認めている。欧州各国は、それぞれ足元にも不安要素を抱える。2月のドイツ総選挙では極右政党(注:国民のための民衆政党)「ドイツのための選択肢(AfD)」が第2党に躍進。英国でも右派ポピュリスト政党(注:政治変革を目指す勢力が、既成の権力構造やエリート層を批判し、人民に訴えてその主張の実現を目指す運動を行う政党)「リフォームUK」が、最近の世論調査で支持率首位に立った。会合に参加した首脳らは、極右・ポピュリストが勢力を伸ばす国内情勢をにらみつつ欧州の結束を維持し、米国との決定的対立を回避するという難しい対応を迫られる。

ただし、フランスの国民連合を率いるマリーヌ・ルペン氏は、「EUの給与泥棒」という容疑で立件されており、来週月曜日の3月31日、パリの地裁より判決が下される。詳細は不明だが、執行猶予付きでも即座に仮執行され、次期大統領選挙には出馬できなくなってしまう。サイト管理者(筆者)としては、欧州連合(EU)やマクロン大統領らのやらせの可能性は否定できないと思うけれども、その場合は、フランス国民の国民連合への支持が一段と強まる公算が大きい。また、英国のBBCは、有志連合国のウクライナへの派兵について、次のように報道している(https://www.bbc.com/japanese/articles/c5y4y3z062qo)。

イギリスとフランスは、ウクライナで停戦が実現した際には、ロシアの再侵略を抑止するため、ウクライナに部隊を派遣する取り組みを主導している。スターマーはこの日、軍の派遣については議会が決定すべきだと繰り返し主張した。欧州の多くの国は、指導者がこの日パリで団結を誇示したものの、現実にはウクライナに派兵する可能性はないとしている。フィンランドやポーランドといった国々は、ロシアの直接的な脅威を感じており、自国軍は自分たちの国境を守る必要があると考えている。派兵が国内で大きな不評を買うことを恐れている国もある。一方、イタリアのジョルジャ・メローニ首相は、英仏の計画にたびたび懐疑的な立場を示してきたが、国連軍の部隊の一部としてウクライナに派兵する「代替案」を打ち出そうとしている(注:国連軍としてウクライナに派遣するためには、安全保障理事会の承認が必要であるが、常任理事国の米国、ロシア、中国が反対するため、メローニ首相の「国連軍」構想は、英仏の有志国ウクライナ覇権構想を否定したのと同じ)。

ロシア、中国と多極化外交を展開するイタリアのトランプと称されるメローニ首相=新華社通信

ロシア国営タス通信によると、同国外務省のマリア・ザハロワ報道官は、欧州軍がウクライナに駐留すれば「ロシアとNATOの直接衝突」を招く危険性があると述べた。ザハロワ氏は、「イギリスとフランスは、ウクライナへの軍事介入の構想を膨らませ続けている。そのすべてが、平和維持活動という名目で隠されている」とし、ロシアは「そのようなシナリオには断固反対する」と述べたという。

この欧州首脳会議で英国が持ち出した「有志国連合」によるウクライナへの軍事・経済支援について、田中氏は次のように述べている。

英国のスターマー政権が、米国のNATO離脱に備え、フランスやカナダなど欧州・英国系の30か国以上の参加を得てウクライナに派兵するロシア敵視維持の策を掲げている。だが、最近、英国の軍幹部たちは「スターマーのウクライナ派兵は具体策が何もない。各国が出す兵力数も、司令系統も兵站も決まっていない。政治的な演技・幻影にすぎない」と非難している。ウクライナは3年間の戦争で、欧州の派兵を受け入れる国家基盤がすでに破壊されている。欧州が派兵するなら、ウクライナを丸ごと引き受けて占領統治せねばならない。交代要員を含めて10万人の派兵が必要だと、ロシア側が試算している。欧州諸国は、長引くウクライナ支援で財政を使い果たし、対露制裁のはね返りによる経済悪化で税収も減った。派兵など無理だ。(UK Military Officials Call Starmer's Plans for Ukraine 'Political Theatre')(中略)

派兵案の本質が幻影でも、英欧は、露敵視やウクライナ支援の方向で、やれる範囲の軍事行動や支援策をずっと続ける。軍事的・財政的な英欧の疲弊が激化する。英欧は、いずれ財政破綻して敗北を認め、ウクライナを見捨ててロシアと和解する。これは、敗北や破綻が必至な超愚策だ。だから英軍幹部たちは反対し、廃案にしたい。現実策をとって早々と対露和解する方がましだ。しかし、そうはならない。トランプとプーチンが裏で組んで派兵案を支援しているからだ。米露は隠然同盟の関係になり、共通の敵である英国系を自滅させる策略をやっている。(Is The EU's New Army The Final Nail In The Project's Coffin?)(中略)

クルスクでウクライナ軍が包囲されたままだと、ウクライナ派兵案を進める英国系は、まずクルスクへの対策をやらねばならない。政治的な動きだけであっても、英欧とロシアの敵対が過剰に強まり、派兵案の危険度が増して欧州諸国が乗りにくくなる。英欧は弱い。トランプが英欧にやらせる派兵案は、実際の危険が少ないのが望ましい。だからトランプはプーチンに頼み、包囲を解いてウクライナ軍を穏便に撤退させた。クルスク占領はあっさり終わった。その直後、プーチン政権重鎮(安全保障会議書記)のセルゲイ・ショイグが北朝鮮を訪問して金正恩に会った。クルスクの戦闘が終わり、派兵して貢献してくれた金正恩にお礼を言い、今後の露朝の協力について話し合ったのだろう。(Russian Security Council Secretary Shoigu arrives in North Korea)

この話からさらに考えていくと、ウクライナ軍が負け続けて疲弊しているのに「勝っている。ロシアを潰すまで戦う」と幻影を言い続けているゼレンスキーは、トランプとプーチンが英国系にやらせ始めた「幻影ウクライナ派兵策」にうってつけのウクライナ指導者だ。「トランプは、ゼレンスキーを辞めさせて、もっと親露なティモシェンコ元首相とかに差し替える動きをしている」と言われている。ティモシェンコは、英欧のウクライナ派兵や戦争長期化策に反対している。(The Americans want Zelensky out - Is this woman their Plan B?)

私の見立てでは、ティモシェンコへの差し替えは行われず、ゼレンスキーが任期切れのまま選挙もやらずに続投する。ウクライナで大統領選が行われてティモシェンコが勝ったら、対露和解して終戦してしまう。それは、英国系(軍幹部でなくエリート政治家たち)もトランプもプーチンも望んでいない。英欧のウクライナ支援策には、戦争継続が全く不合理な話になっても停戦したがらないゼレンスキーが最適だ。ゼレンスキーは任期切れで民意の支持もないので、停戦や対露和解の方に転向できず、英欧に頼って(恫喝して)戦争を継続するしかない。(Zelensky makes new victory promise)

隠然同盟関係を結んでいるとされるトランプ大統領とプーチン大統領の最大の目標は、英米諜報界(ディープステート=DS=)の単独覇権主義に固執する英国系を完全に打倒することだ。そして、田中氏はトランプ大統領、プーチン大統領、習近平国家主席による「新ヤルタ会談」も予想しておられた(https://tanakanews.com/250216russia.htm)。

5月9日の(注:ナチスに対する旧ソ連=後継はロシアによる)戦勝記念日には、トランプとゼレンスキーがモスクワを訪問してウクライナ終戦の合意文書に調印する。それだけでなく、中国の習近平主席も、第二次大戦の戦勝国としてモスクワに来る。米中露という世界の3大国の首脳がモスクワに集まる。そこでトランプは中露に対し、みんなで軍事費を半減させよう、核兵器も減らそうという提案をするつもりだと表明している。トランプは有言実行の人だ。すでに習近平にも電話して、この話をしているはずだ。5月9日のモスクワでの米中露首脳会談は、米単独覇権を仕切ってきた諜報界の英国系がウクライナ戦争で潰れ、世界が多極型に転換したこと・多極化の完成を示す「 新ヤルタ会談」になる。(Trump Tells Xi, Putin 'Let's Cut Military Budget In Half')(Trump: Military Spending Could Be Cut in Half and There’s No Reason To Build New Nuclear Weapons)

米国はロシアと隠然同盟を結んでおり、中国とロシアは中露同盟を結んでいる。米英諜報界(ディープ・ステート=DS=)の単独覇権派英国系を徹底的に潰すことでは一致していると見られる。トランプ大統領は、閣僚を対中強硬派で構成しているが、対中強硬路線の上位目標に単独覇権派の英国系を立ち上がれないようにするという目標があり、現実的には多極化を進めていると見られる。米露隠然同盟が歴然同盟にして良い情勢になった場合は、ロシアのプーチン大統領がトランプ大統領と習近平主席の仲立ちを行うことで、来る5月9日に「新ヤルタ会談」が実現する可能性は残されている。これについては、Youtubeイエアンドライフ・チャンネルの「【対中強硬派とは何か?】きんに君に学ぶ対中戦略」(https://www.youtube.com/watch?v=LP4iMnn4DgY&t=2s)でトランプ政権の対中戦略のホンネが探られているので、参照して下さい(20分弱)。

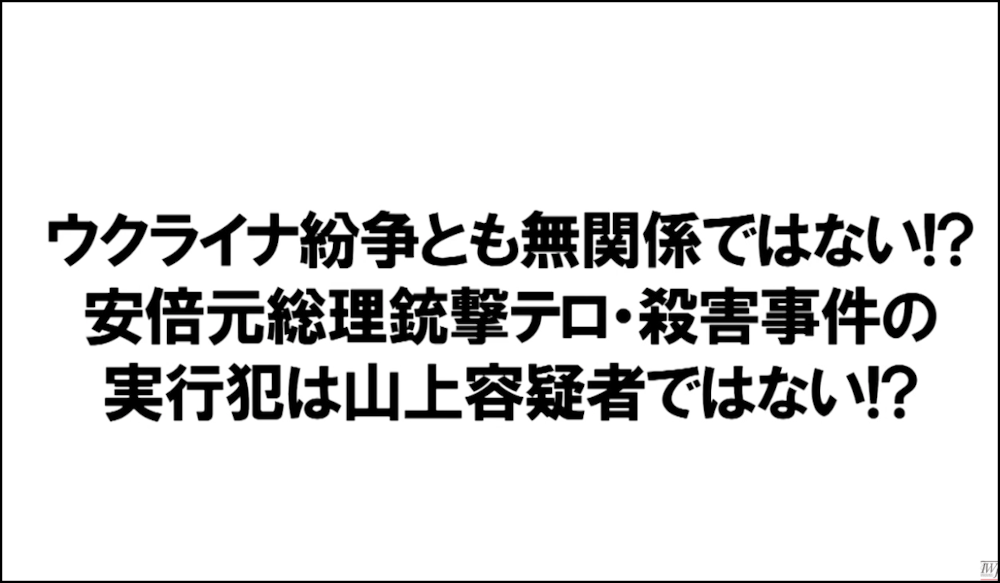

さて、これらのトランプ大統領らによる世界の多極化戦略に対して、全然無知なのが、わが日本の岸田文雄前政権を後ろ盾とした石破茂政権だ。石破首相は、米国のバイデン前政権の傘下にあった岸田政権を縁を切ってトランプ政権の内政・外交政策を政策を支援する政策に大転換しなければ、「張子の虎」(有事の際に、日本を米軍で守るか否かは、米国の議会によって決められる。自動防衛の条約ではない)でしかない日米安保条約の打ち止めも含めて、重大な危機に陥る。しかしながら、それは不可能だろう。これには、プーチン大統領の「特別軍事作戦」の本質を熟知していた安倍晋三元首相狙撃暗殺事件の深層を解明しようとはせずに、逆に、米英単独覇権体制の時代の外務官僚らの意のままに、世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会:略称統一教会)に対して、東京地裁判決を第一段として解散命令を下そうとしているからだ。

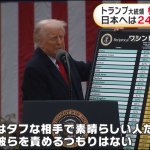

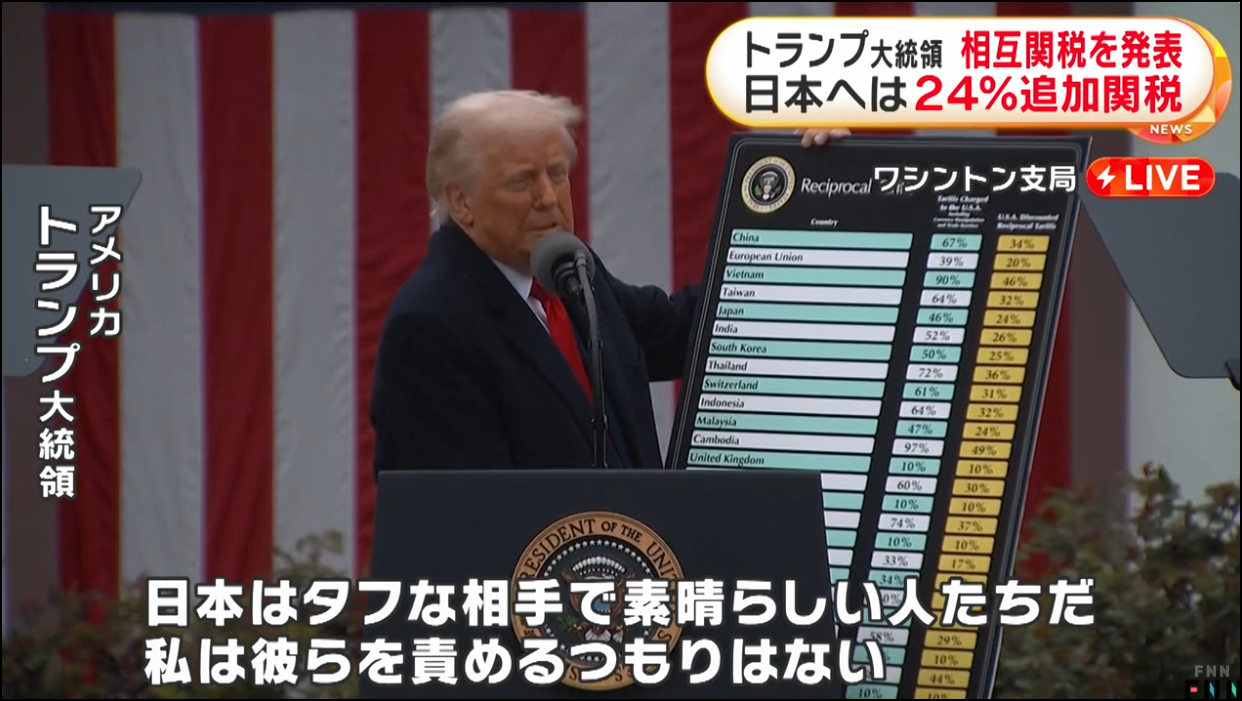

なお、巷間騒がれているトランプ大統領の関税引き上げ政策は、米国内に企業を戻して、米国を金融立国ではなく産業立国にする試みだ。台湾のTSNC(台湾積体電路製造股份有限公司=Taiwan Semiconductor Manufacturing Company=)は、米国に大規模投資するし、韓国の現代自動車も同じだ。メキシコに進出しているGMやフォードも自国帰りを行う公算がある。あわてずに、様子を見たほうが良い。本来は、自国の得意な分野に国内外から直接投資を行い、水平分業体制を確立するべきところだろう。小島清が提唱した合意的国債分業体制の意味かもしれない。ただし、一国の通貨を基軸通貨とすると、その国は自国の通貨を流動性として世界各国に散布しなければならなくなって、大幅な経常赤字(巨額の累積純債務)を抱えなければならなくなるため、国際通貨制度は抜本的な改革を必要とする。