高等宗教の教えや人道と倫理に反するリベラル左派のオールド・メディアは反トランプ報道だが、トランプ大統領はキリスト教を根幹に米露協調で多極化文明外交を推進、軌道に乗せてきている。また、世界の経済システムは、第二次大戦後のドルを基軸通貨としたブレトンウッズ体制以来の大変革期を迎えるだろう。

文明の多極化外交を強力に推進するトランプ大統領ー文明の調和に向けた理念が不可欠

日本の「公共放送・公共報道機関」とされるが、「隠れリベラル左派」とも言えるNHKは、「ゼレンスキー大統領“歴史的な会談となる可能性” 進展に期待」と題する報道記事(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250427/k10014790861000.html)で、次のように報道している。

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇の葬儀にあわせてアメリカのトランプ大統領とバチカンで短時間の会談を行い、「成果を上げることができれば歴史的な会談となる可能性を秘めている」として停戦に向けて今後の進展に期待を示しました。(中略)

ゼレンスキー大統領はSNSに「議論したすべてで成果を期待している。完全で無条件の停戦、新たな戦争を防ぐ信頼できる永続的な平和だ」と投稿しました。その上で「もし共同で成果をあげることができれば、歴史的な会談となる可能性を秘めている」として停戦に向けて今後の進展に期待を示しました。また、ホワイトハウスは26日、会談について「非常に生産的な議論を行った」としています。

(注:ただし)トランプ政権は、ロシアが一方的に併合したウクライナ南部のクリミアをアメリカが承認するなどとした和平案を提示し、ウクライナとロシアの双方に受け入れを迫っていると報じられていますが、会談でこの和平案が議論されたかは明らかになっていません。

また、朝日新聞のサイト(asahi.com)は、「ウクライナ全土占領断念は『大きな譲歩』 トランプ氏、ロシアに甘く」次のように皮肉っている(https://www.asahi.com/articles/AST4T0D9NT4TSFVU480M.html)。

ロシアのウクライナ侵攻をめぐる停戦交渉について、トランプ米大統領は24日、ロシア側がこれまでに提示した譲歩は「戦争を止めることと、ウクライナ全土の占領を諦めること」だとの見解を示し、「かなり大きな譲歩だ」と評価した。違法行為を続けるロシアに、改めて甘い姿勢を示した。

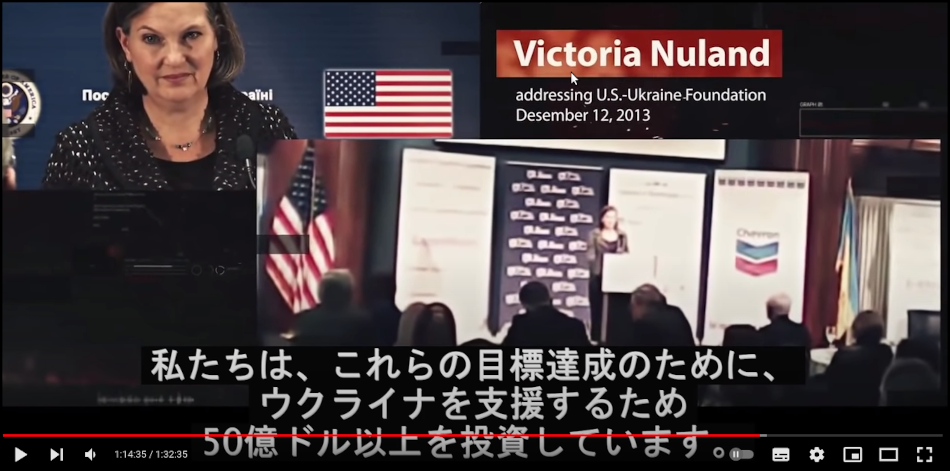

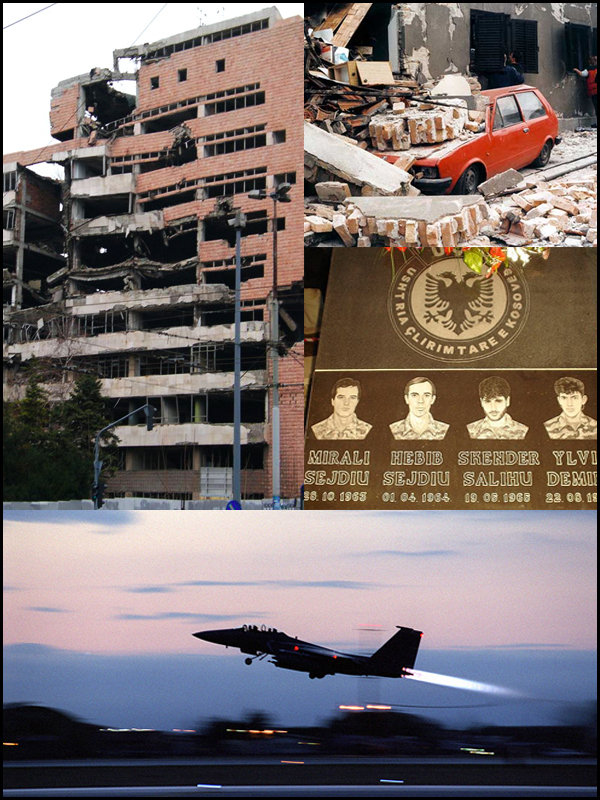

朝日新聞のサイトはウクライナ戦争の真実を伝えないが、ロシアのプーチン大統領が「特別軍事作戦」を展開した根本原因は、バイデン政権以前の欧米諸国がウクライナのネオ・ナチ勢力を傘下にして、ウクライナの東部ドンバス地方のロシア系ウクライナ住民を弾圧するとともに、ロシアを欧米諸国の傘下に置こうとしたことにある。2014年2月のマイダン暴力革命はで、その狙いは実現し、親露派のヤヌコビッチ大統領はロシアに逃亡し(実質的には、追放されて)、親露派政権は打倒された(https://www.sankei.com/article/20231122-GP6X3B33URJPPKSQ6BP4A4MAUQ/)。なお、軍事力で領土を分割した例としては、ユーゴスラビア解体の際に、NATOによる軍事支援で、コソボが独立したコソボ紛争の例がある。

産経新聞のサイトの記事中、ウクライナの欧州連合(EU)加盟に、ロシアが圧力をかけたとあるが、ヤヌコビッチ政権は合法的に選出された大統領であり、マイダン暴力革命を指示したのは、オバマ政権下のバイデン副大統領であり、具体的にはビクトリア・ヌーランド国務次官補がウクライナのネオ・ナチ勢力を指揮して、暴力クーデターを起こした。なお、バイデン政権とウクライナ政権がマイダン暴力革命を起こした翌月の2014年3月、プーチン政権は報復として、ロシア系住民の多いクリミア半島を併合した。

ロシアのプーチン大統領・政権としても、欧米諸国が北大西洋条約機構(NATO)を東方拡大しないという約束を反故にしたり、東部ドンバス地方のドネツク、ルガンスク両州に高度な自治権を与えるというミンスク合意Ⅱの締結が、ウクライナにネオ・ナチ政権の強化と軍事力の強化のための欧米の策略に過ぎなかったことが判明した(注:ドイツのメルケル元首相が証言)ことなどから、ウクライナのロシア系住民を保護し、ロシアの安全保障(主権の侵害を防ぎ、独立を維持する)の確保のために、「特別軍事作戦」を開始し、ウクライナ戦争を展開せざるを得なかった事情がある。欧州とウクライナは無条件の停戦を言っているが、ミンスク合意Ⅱの二の舞になる恐れがある。

このため、プーチン政権としても、①ウクライナがNATOに加盟せず、中立化すること②ゼレンスキー政権を操るネオ・ナチ勢力を打倒し、ウクライナの非ナチ化を実現するーことを、絶対的に実現して、自主独立主権国家としてのロシアの永続性を確保できるまでは、安易な停戦をすることはできないはずだ。プーチン大統領には、ウクライナ戦争を完全に終結させるウクライナ終戦しか、残されている道はない。トランプ大統領の提案で、ウクライナ、ロシアの両国はエネルギーインフラへの攻撃は30日間停止することにしたが、ロシアの攻撃でエネルギー・インフラがほとんど壊滅的状態にあるウクライナが、停戦条件を守らないので、ロシアも対抗上、キエフを含むウクライナの攻撃を再開している。

これについて、ニュースサイトのUKRINFORMは、次のように伝えている(https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3986023-toranpu-mi-da-tong-lingroshiaukuraina-zhan-zheng-kai-shino-ze-rennitsukiukurainawo-zaibi-fei-nan.html)。

米国のトランプ大統領は、ロシア・ウクライナ戦争の開始につきウクライナを再び非難した。トランプ大統領が就任100日目を前にして行われたタイムとのインタビュー時に発言した。トランプ氏は、「私は、戦争が始まった原因は彼らがNATO加盟について話し始めたことだと思っている」と発言した。また同氏は、2014年から一時的被占領下にあるウクライナ領クリミアにつき、「クリミアはロシアと一緒のままだろう」と発言した。

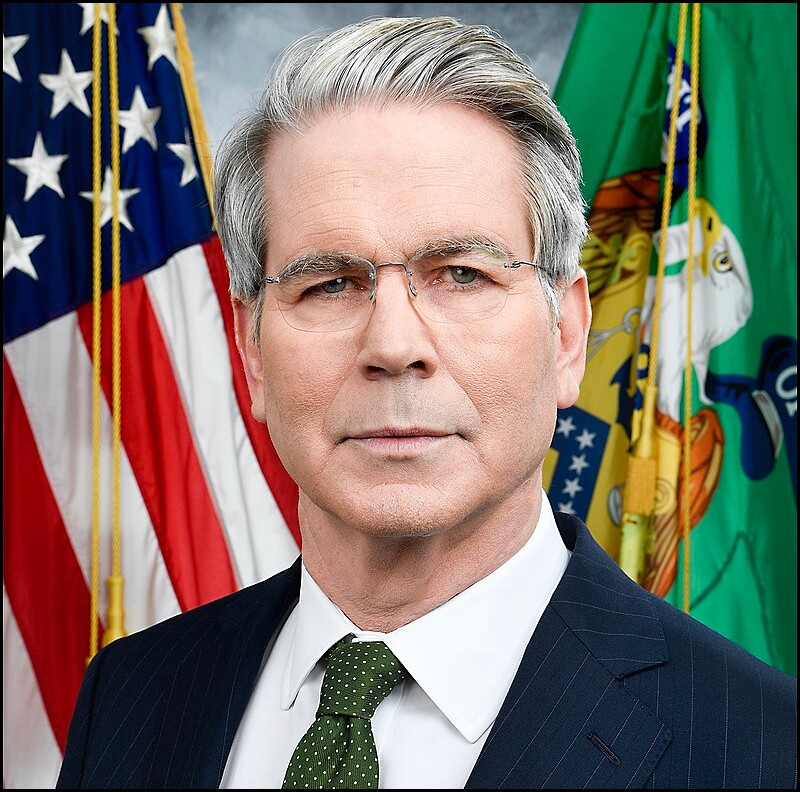

その他、同氏は、欧州諸国を動員させ、欧州が自らの安全保障への貢献を拡大したことや、一期目の際にイスラエルといくつかのアラブ諸国との間で和平を推進させたことを自慢した。さらに同氏は、予定されている中東への訪問の際にその分野でのさらなる進展を達成させることへの期待を表明した。同氏は、「サウジアラビアは『アブラハム合意』に加わる。それは実現する」と予想した。(注:下記の写真は2000年8月に、トランプ大統領の仲介で、イスラエルとサウジアラビアの傘下にあるアラブ首長国連邦が国交を正常化したアブラハム合意の記者会見時のもの)

トランプ大統領はロシアのウクライナ攻撃を批判しているが、プーチン大統領は、ウクライナと表向き「前提条件なしで交渉再開の用意」があるとし(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR263870W5A420C2000000/)、トランプ大統領への一定の配慮を見せている。

ロシアのペスコフ大統領報道官は26日、プーチン大統領と米国のウィットコフ中東担当特使が25日にモスクワで会談した際、プーチン氏が「ロシアは前提条件なしにウクライナと交渉を再開する用意がある」と伝えたと述べた。インタファクス通信が報じた。停滞するウクライナをめぐる停戦交渉にいら立ちをみせる米国に歩み寄る姿勢をにじませた。

プーチン氏とウィットコフ氏は25日、ウクライナ停戦などを巡りおよそ3時間にわたり会談した。会談は第2次トランプ政権の発足以来4回目。同席したウシャコフ大統領補佐官(外交担当)は終了後に「特にロシアとウクライナによる直接交渉再開の可能性を議論した」と説明していた。

ただし、ウクライナ戦争終結(終戦)に関する米露の協調は揺るがないだろう。トランプ大統領は、中東の和平・安定を実現するため、イランと良好な関係を築いていてるロシアの協力が必要だからだ。トランプ大統領は内政・外交ともに重要な政策を迅速に展開している。中東の和平・安定もそのひとつだ。国際情勢解説者の田中宇氏は、「トランプが作る新世界」と題する今後の国際情勢の動向についての大局観の予測記事を投稿・公開した(https://tanakanews.com/250422nixon.htm、無料記事)。

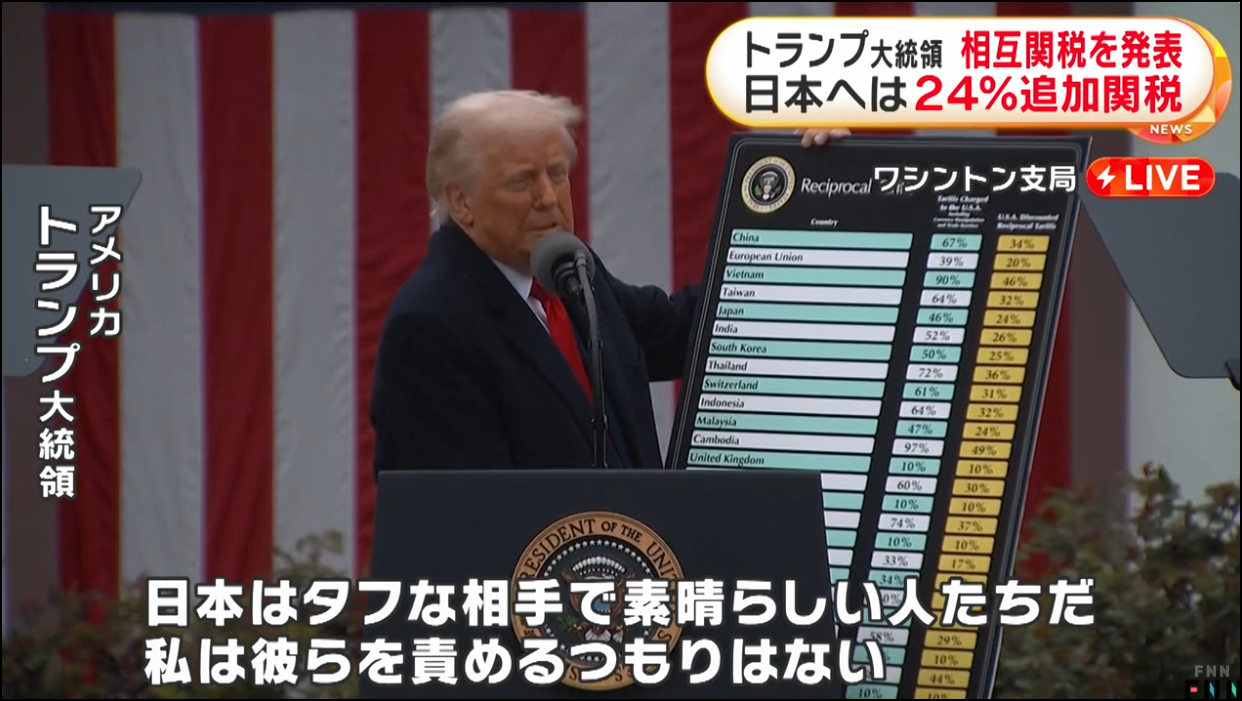

この記事のリード文は、「トランプは高関税策で中国と貿易戦争して、中国を奮い立たせてドル覇権を引き倒すように仕向け、ドル基軸が低下した後、米国と中国主導のBRICSで通貨体制を多極化する「マーラゴ合意」を結ぶ。その一環としてパウエル連銀総裁を罷免する」で始まる。一部を以下に引用させていただきたい。

トランプ米大統領の世界に対する戦略・策略の全容が、しだいに見えてきている。80年続いてきた米英覇権体制を崩し、世界を多極型に転換する計略だ。2000年ごろから隠然と続けられてきた多極化策のラストスパートをトランプが担っている。地域別に見ると、欧州は、英欧を対露敗北させていくウクライナ戦争。中東は、イスラエルに覇権譲渡してアラブやイラン、トルコを従わせる。(米国の中東覇権を継承するイスラエル)(英欧だけに露敵視させる策略)

東亜(東アジア)や経済面は、高関税策で中国と貿易戦争して中国を反米非米化で奮い立たせ、中国がドル覇権を引き倒すように仕向け、ドル基軸が低下した後、米国と中国(などBRICS)で多極型の新通貨体制を作る「マーラゴ合意」を結ぶ。その一環で、これからパウエル連銀総裁を罷免する。(Inside the Mar-A-Lago Accord)(高関税策で米覇権を壊す)

アフリカは、米欧傘下からBRICS傘下に移転している。中南米やカナダは、多極型世界における米国極(南北米州)に属する諸国として再編されつつある(グリーンランドも)。中央アジアは、ずっと前から中露の覇権下だ。東南アジアは、米国から中国の覇権下への移転を大体完了した。南アジアは、これまで覇権を求めなかった印度をモディが変身させ、印度を中心とした地域へと再編していく(これまでムスリムとヒンドゥーの対立を扇動してきた英国系はいなくなる)。(トランプの米州主義)(India speaks out on regime change in Bangladesh)

日韓や豪州NZは、独自の影響圏を形成しそうもないが、中国の覇権下に入るのも嫌だろう。中国も、韓国と北朝鮮なら傘下に入れてもいいが(朝鮮は昔から中国覇権=冊封下)、日豪NZは、中国覇権下に入るには大きすぎる。強すぎる。(日本はもう、弱いふりする小役人ごっこをやめなよ、いい加減。ロシアを見習え。イスラエルの爪の垢を煎じて飲め。そう書いても、被洗脳が大好きな小役人には理解不能だろうけど)(トランプの米州主義と日本)

つまり、トランプは世界の多極化文明を創出するための多極化外交を急激なスピードで展開しているということだ。また、併せてブレトンウッズ体制以降の世界の経済システムは、抜本的転換をすることになる。このうち、韓国は北朝鮮とともに、李氏朝鮮のように中国の傘下に入ると見ているが、北朝鮮は鎖国政策を基本としながら、露朝同盟を結んでいる。米露が協調していることから、朝鮮半島が中国の完全な傘下に入るとは言い切れないだろう。韓国では6月3日、弾劾裁判で罷免されたユン・ソンニョル大統領(当時)に代わって新大統領を選ぶ大統領選挙が行われる。野党の「共に民主党」党首のイ・ジェミョン(李在明)氏が最有力だが、同氏は裁判問題を抱えている。読売新聞のサイトによると、裁判は猛スピードで審理が行われており、判決は大統領選前に行われるとの観測だ。 同氏は左派の反日志向で知られている。

朝鮮半島を含む、極東情勢がどのように展開するかが、大きなポイントになる。サイト管理者(筆者)としては、キリスト教牧師であり、トランプ政権信仰局長を務めるポーラ・ホワイト氏とつながりのある世界平和統一連合の国際情勢の把握・認識がカギを握っていると思う。また、岸石政権を中心とする日本の政界は今のところ、時代がポスト第二次世界大戦後の世界秩序が終わる文明の大転換期に突入していることを認識していない。欧州で国民の大きな支持を得てきている民衆のための右派ポピュリスト勢力(政治変革を目指す勢力が、既成の権力構造やエリート層を批判し、人民に訴えてその主張の実現を目指す運動を展開する勢力)のような政治勢力が台頭する必要がある。

ブレトンウッズ体制根本的転換の時代にードル基軸通貨体制は終焉

一国の通貨でしかないドルを基軸通貨にしたブレトンウッズ体制は、ドル金本位制から変動相場制に移行した(ニクソンショック)。しかし、基軸通貨国である米国は巨額の財政赤字、大幅で慢性的な経常収支赤字、世界最大の対外純債務残高を有する国家に転落。ドルの巨大な過剰流動性(ドル紙幣が単なる紙切れになること)を避けるために、経常黒字国からドルを自国に還流させるための金融技術を開発せねばならず、世界最大の産業国家だった米国は金融技術立国の国家に転落、国民には巨大な資産・所得の格差が生じ、購買力平価では中国にトップの座を奪われる軟弱な国家になってしまった。

この米国経済の軟弱な体質を言わば「筋肉質」の体質(Youtubeのイエアンドライフ・チャンナルによる。https://www.youtube.com/watch?v=E3Vr5zppc84など)に抜本的強化するのが、トランプ大統領を中心としたトランプ政権の経済政策である。ヘッジファンド出身のベッセント財務長官は「ドルに代わる基軸通貨は存在しない」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2025020600290&g=int)などと発言しているらしい。

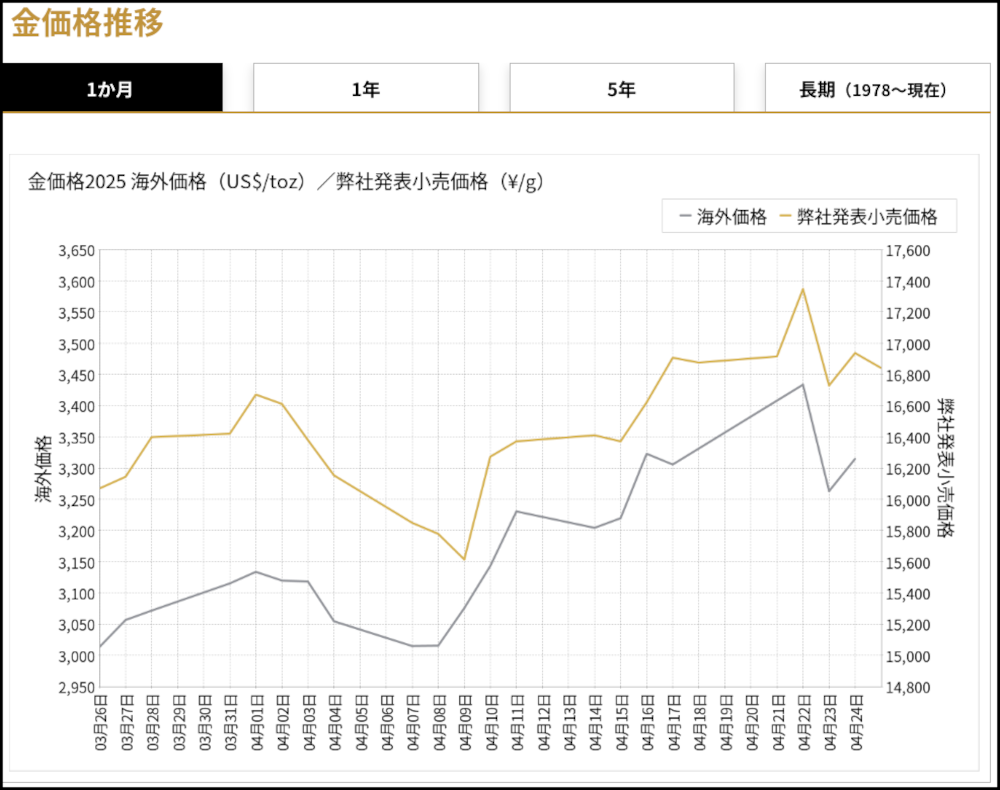

しかし、東北大学経済学部を卒業後、共同通信社に勤務した経験のある国際情勢解説者の田中宇氏は、「ずっと続く金融危機と世界経済転換(https://tanakanews.com/250417tariff.php、有料記事=https://tanakanews.com/intro.htm=)」で、「ドルや米国債が崩壊していく中で、非米側諸国は、ドルに替わる国際決済体制として、ふだんは各国(諸大国)の自国通貨を相互に使い、長期的な貿易不均衡を金地金の受け渡しによって決済するやり方を採り始めている。貿易赤字の国は、政府や中央銀行が金地金を貯め込んでおく必要がある。いずれドルが崩壊しそうな感じがリーマン以来あったので、非米諸国はずっと前から金地金の備蓄を増やしてきた。貿易黒字の中国も、猛烈な勢いで金地金を買い貯めている。今回トランプが高関税策で世界を揺さぶり、ドル崩壊が、潜在的な可能性から、具体的な現実へと転化し始め、金地金の必要性が急増した。だから、金相場の高騰に拍車がかかっている(The Asymmetric Gold Trade)」と述べている。

一国の通貨を国債基軸通貨にしたのは、ブレトンウッズ会議でソ連のスパイとされたホワイト案が採用されたためだが、結局のところ、国債金融・資本・為替市場は上記のような状況になっている。これは、トランプ大統領の関税政策だけによるものではない。バイデン前政権以前の民主党政権の時代から、米国経済は実態的にはスタグフレーションの状況にあったのに、米国の中央銀行システム(米国連邦準備制度)がドル紙幣の増発や連邦政府債務残高の引き上げを続け、有価証券バブルを引き起こしてきたため、実態が明らかにされなかった。しかし、その実態が明らかになる時代に入っている。ベッセント財務長官が、そういう経済・金融情勢を知らぬはずはない。

相互関税の90日間停止の直後の7月6日、7日には2025年BRICS首脳会議が開かれる。このBRICS首脳会議で、新たな国際決済システムが発表される可能性がある。そうなった場合、国際金融・資本・為替市場はまた、大きな混乱に見舞われるだろう。それは、戦後のブレトンウッズ体制根本的転換の始まりを意味するものと解釈される。トランプ大統領第二期政権時代は、国際政治・経済情勢の抜本的転換の時代になることを覚悟しておかなければならないだろう。下図に金地金相場の最近の動きと5年間の動きを掲げておく(https://gold.mmc.co.jp/market/gold-price/)。

|

|

新しい国際経済決済システムの構築について、非米側陣営諸国だけでなく、米側陣営諸国も十二分に検討していかなければならないだろう。